ここに拙著「新版議論のレッスン」2018年からポイントを抜粋したものを載せます。興味のおありの方はぜひ拙著をお読みください。

はじめに

議論とは何か (新版議論のレッスンのp9-p12)

読者のみなさんは建て前としては、「それがなんであれ、意思決定は十分に議論の末にだすべきである」と思っているかもしれません。しかし、一方、心の中の本音は「議論ほど嫌なものはない。できれば議論などないに越したことはない」とも思っているのではないでしょうか。しかも、議論をするとお互い気まずい思いをしたり、場合によっては意見対立がもとで人間関係がぎすぎすしたりしてくることもある。だから、議論はできるだけ避けたい。それに、「議論はエヴィデンス・ベースするべきだ」などと騒がれている一方で、「まだまだ、日本の社会はその場の雰囲気や空気で重要なことが決定されているじゃないか」とも思っている。

場の雰囲気や空気を読むことの重要性を是認しつつも、みなさんの心の中の知性はこう語りかけます。「議論無しで済ませているのであれば、議論に代わる何らかの仕方で意思決定されているはずだ。でも、どうやってことが決められていくのかそのプロセスがまったく分からない」。さらに、議論などでの決定のプロセスやメカニズムのどこかが妙であると感じはじめることもあるでしょう。そう思いつつも、どこがおかしいのか明確に指摘できないまま、フラストレーションを感じてしまう。

いらいらさせられるのは次のような話し合いの場面です。例えば、何を話し合えばいいのかのポイントが絞り込まれないうちに議論がはじまってしまった。みんな思い思いのことを勝手に発言していて、議論がまったく噛み合わない。複数の人が異なる意見を言うけど、どの点で意見が対立しているのかよく分からない。議題とは直接に関係のないことを言う人がいる。議長役の人もいろいろと意見を聞きまわるだけで、意見の交通整理やまとめを一切しない。どうもあの人の言っていることは筋がと通っていないためか、理解に苦しむ等々の場面です。

このように混乱している議論の最中に一石を投じようと、議論の相手に「あなたの言っていることは支離滅裂で、何を言っているのかよく分かりません。筋が通っていない。そのうえ論理性がまったくない。もっと、分かるように話してください」と要求したとしましょう。そうしたらその相手からすかさず「では支離滅裂ではなく、筋が通るように、分かるように話すにはどうすればいいのですか?教えてください。」と聞き返されてしまったとしましょう。みなさんは、この問に即答できますか?クリアな答えがだせますか?おそらくは答えに窮するのではないでしょうか?

相手の話し方への不満をうまく伝えるには、議論において相手の話の問題点が何かを明確に指摘しなくてはなりません。そして、問題点というからには何らかの参照枠にその問題点を照らし合わせないかぎり、その問題点を示すことはできません。すなわち、「分かり易く話ってこういうことでしょ」ということを示す参照枠としての「議論のモデル・議論のルール」を相手に提示する必要があるのです。その議論モデルに照らし合わせるからこそ、相手の話のおかしいところだけでなく、自分の話のおかしいところにも気が付くのです。この本の最大の狙いは、みなさんにとっての参照枠となるような「議論のモデル」について詳しく解説をすることです。

現代の教養ある社会人にとって「議論とは何か」についての基礎知識は実社会の生活において欠かせない一部です。そして、議論スキルをつけるための「議論のレッスン」は、最近の国会でのやりとりの程度の低さをみるにつけても、従来に比して増々重要になってきています。

さらに、社会人のみならず、「議論のレッスン」は教育現場においてもいままでになく重要なものになってきています。なぜなら、今、日本での教育の有り方にこれまでになかった大きな変化がおこりつつあるからです。例えば、ご存じのとおり、文科省は大学入試改革を含めた「教育改革」を行なっています。そして、従来の知識の獲得・再生を重視する教育から、知識・技能を活用して課題を解決する論理的思考力・判断力・表現力・批判力等を育む教育へ転換をしようとしています。これはいままでの日本の教育において画期的な出来事であり、同時に従来の教育文化への挑戦でもあります。なぜなら、従来の日本の教育では主に何かを「憶える」ことに重点を置いてきており、何かを「考える」ことを軽視してきたからです。

議論をすること、それは「考える」ことに他なりません。今こそ、日本社会は場の雰囲気や空気を読むことに気を回すことをやめて、議論の在り方について真剣に取り組む時なのです。

「日常の話し合い」から「よりフォーマルな議論」へ(新版議論のレッスンのp26-p34)

「論証」としての議論

議論とは何かを考えていくにあたり、まずは、私たちが日常によく耳にするこんな会話から見てみましょう。

会話1 太郎1:「今日のお昼はカレーにしようよ」

次郎1:「どうして」

太郎2:「だって、昨日はラーメンだったじゃない」

次郎2:「そうだね。そうしよう」

まずは、会話1のやりとりを「議論を語る言葉」に換えていきます。話しの中で、自分が一番言いたいことを「主張」または「結論」といいます(本著では主張と結論は同じ意味でつかいます)。会話1では「①今日のお昼はカレーにしよう」が太郎1の主張です。太郎はこの主張を単独で出したのではありません。次郎1の「どうして」への返事からもわかるとおり、その主張は太郎2にある「②昨日はラーメンだったじゃない」という理由から導いたのです。すなわち、太郎は「②昨日はラーメンだった。だから、①今日はカレーにしよう」と言っているのです。このように主張を導くためにつかわれている理由のことを「議論を語る」言葉では、「前提」または「根拠」といいます。場合によっては、根拠はある種の証拠と考えてもいいです。

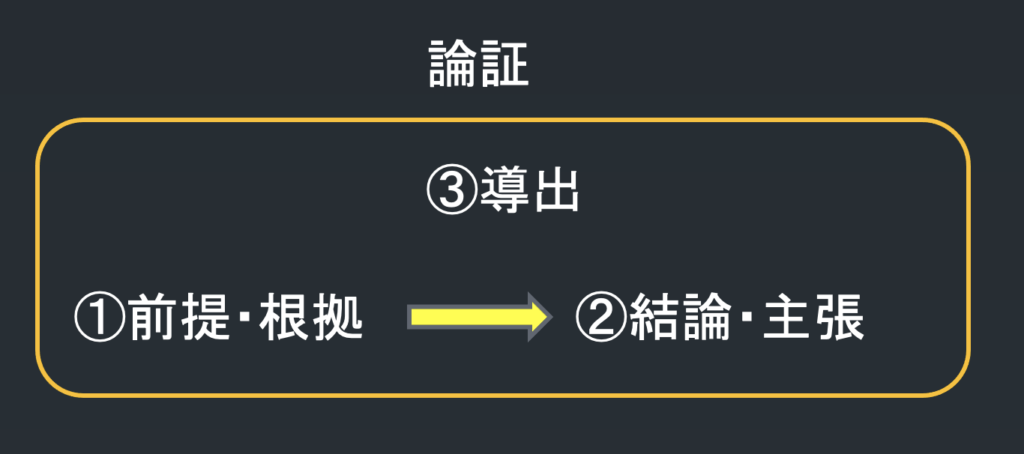

会話1の太郎の発言のように、主張/結論を、なんらかの根拠によって裏づけようとする行為を「論証」といいます。一般的に言うなら論証とは「根拠。だから、主張」の形をとります。根拠と主張の間に帰結を導く接続詞の「だから」が入っている事に注意してください。

論証において前提/根拠から主張/結論を導くことを導出といいます。ここでさきほどから保留していました「議論とは何か」の定義をする最初の要素がそろいましたので基礎的定義をしますと、「議論とは論証すること」なのです。すなわち、議論をするということはある前提/根拠から一定の主張/結論を導出することに他なりません。さらに議論をするとは複数の論証間の関係を検討することを指します。議論を論証に置き換えるだけでも、はじめにお話した「曖昧で、納得のいかない、歯切れの悪いやりとり」を整理する足がかりが得られます。ただし、この定義は現時点での定義としておきます。

ちなみに、主張は「自分と異なる主張、意見をもつ可能性のある誰か」を想定して発せられるものです。ここでの会話では「カレー以外を食べたい可能性のある誰か」つまり次郎の主張が想定されているということになります。ですから日常的な会話であっても相手によっては、自分の主張がそのまま主張として通るとは限りません。次郎が太郎の「今日はカレーにしよう」という主張に対して「どうして?」とその理由を聞いているのは、主張を言いきっただけでは意見が必ずしも通らないことを示しています。

次に、もう少し改まったやりとり、たとえば政治家の記者会見などでの会話を見てみましょう。

会話2 知事①:「築地市場から豊洲への移転は中止することにします」

記者②:「何か具体的な理由はあるのですか?」

知事③:「豊洲の地盤調査により地下から有害物質が発見されたからです。

記者④:「豊洲は衛生管理の行き届いた安全な場所であると聞いています。それでも移転を中止するのですか?」

知事⑤:「そうです。万が一でも、有害物質が体内に入れば健康に問題が生じるからです」

会話2では、知事①の「築地市場から豊洲への移転は中止することにします」という主張が③の「豊洲の地盤調査により地下から有害物質が発見されたからです」という根拠により支えられています。つまり、「③、だから①」という論証です。さらに、記者②からの「豊洲は衛生管理の行き届いた安全な場所であると聞いています。それでも移転を中止するのですか?」という質問に対して、知事⑤は「万が一でも、有害物質が体内に入れば健康に問題が生じる」という根拠から、おなじく①の「築地市場から豊洲への移転は中止します」という結論を導いています。つまり、「⑤、だから①」という論証です。

会話1、2で見たように、普段の友人同士の会話であっても、よりフォーマルな知事と記者の間のやり取りであっても、同じように、根拠から主張を導く論証をしているのがわかりますね。つまり、場面や話題が変わってもそのやり取りの構造、議論の構造は全く同じであるということなのです。もし、みなさんが、専門性が高く、難しい内容だとちゃんと議論されていて、日常的は会話だとちゃんと議論されていないというような印象をお持ちなら、それは必ずしも正しくありません。議論を論証におきかえることによって、ある発話内容が議論かどうかの判断は、その内容によってではなく、その手続き(根拠から主張を導く)によって判断するのです。

先ほどの定義を繰り返します。議論の基礎はある前提/根拠から一定の主張/結論を導出することです。そして、さらに、議論をするとは複数の論証間の関係を検討することに他なりません。

論証を全体図で捉えておく

さて、ここで論証に関するいままでの話をまとめておきます。図1をみてください。この図では、①前提/根拠から②結論/主張が③導出されることを示しています。そして、この3つを含む全体を論証といいます。図2は論証を一般的な形式表現にしたものです。論証における導出は演繹的論証のところで詳しくお話します。

図1 論証

図2. 論証の一般的形式

| ①前提/根拠。だから、②結論/主張 P. だからQ. ②結論/主張。なぜなら、①前提/根拠 Q.なぜなら、P. |

論証基本フォームをつかって論証をとらえる。

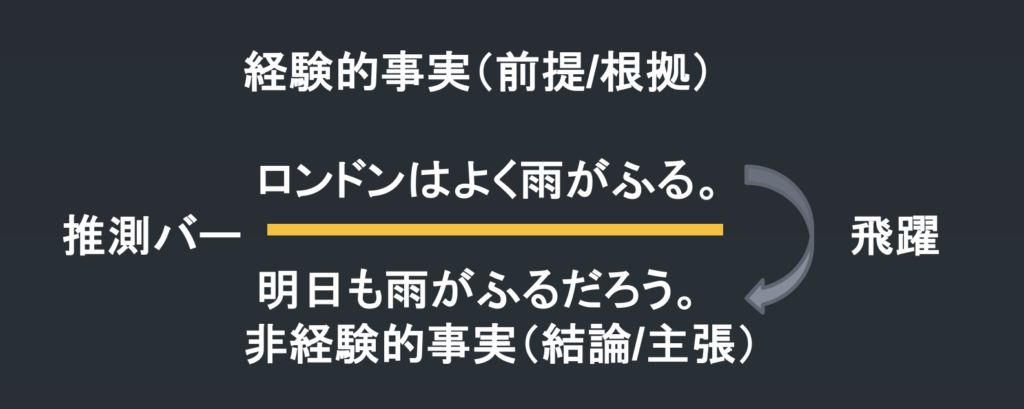

つぎの図3をみてください。これは論証基本フォームと呼ばれているもので、論証を分りやすく表現するためのものです。論証をこのフォームで表現することにより、論証の新たな側面を確認できます。

論証基本フォームのキーワードは経験的事実、非経験的事実、推測バー、飛躍です。論証基本フォームでは推測バーという線を引き、その上に根拠を書きます。理想的には根拠に事実を使用するのがベストです。そして、実際に経験を通して確認できる事実のことを経験的事実といいます。例えば、図3の「ロンドンはよく雨が降る」は実際に経験して確かめることのできる事実ですから、これは経験的事実になります。

次に、推測バーの下には結論/主張を書きます。主張は経験的事実をもとに、そこから推測して導いたものですから、直接経験することはできません。ロンドンは明日もあめになる事は確実なことではありませんし、明日にならないと事実確認はできません。ですから、この論証をしている時点で、「明日もロンドンが雨であろう」ということは直接経験できないのです。このように直接経験できない事実を非経験的事実といいます。

推測バーは直接的に経験で確かめられる事実と直接経験できない事実とを分けている境界を示しているのです。この境界線である推測バーの上にある根拠から下の結論/主張を導くにはどうしても「飛躍」が必要なのです。推測バーを引くことは、「前提となる根拠が属する世界と、そこから導かれる結論/主張が属する世界が異なること」を私たちに意識させてくれます。この飛躍という考え方についてはこの後、さらに解説をしていきます。

図3. 論証基本フォーム

先ほど、論証とはある根拠から主張/結論を導くことと定義しました。その定義を論証基本フォームを使って言い直すなら、論証とは経験的事実から非経験的事実を導くことといえます。つまり、経験できる世界と直接経験できない世界をつないだり、関連付ける行為が論証であるという言い方もできるのです。このように前提となる根拠に含まれていない内容を結論で導くような論証のことを帰納的論証といいます。私たちが議論で使う論証のほとんどはこの帰納的論証です。帰納的論証は仮に前提となる根拠が正しい場合でも、結論/主張は必ずしも正しいとは限りません。

先ほど、根拠から主張を導くことを導出といいました。この導出は論証基本フォームにおける飛躍と関連した言葉です。帰納的論証では必ず「飛躍を伴う導出」をします。

この飛躍を伴う導出を図3にもとづいて言い直しておきます。「P.だから、Q.」という論証では、「一旦、P だと言っておきながら、そのPには含まれていない何かであるQ」を導びいています。これが 「P. だから、P.だ」という場合には前提と同じ事を結論でも繰り返していることになります。「今日は晴天だ。だから、天気がいい」といっていることになります。これでは生産性のある議論とはいえません。こんな論証はだれも喜びません。

先ほどの知事の論証を論証基本フォームにしておきましょう。

根拠:豊洲の地盤調査により地下から有害物質が発見された。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

主張:(だから)、築地市場から豊洲への移転は中止する。

根拠:万が一でも、有害物質が体内に入れば健康に問題が生じる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

主張:(だから)、築地市場から豊洲への移転は中止する。

よりフォーマルな議論へ(新版議論のレッスンのp18-p43)

論証をしていれば、その内容が日常の会話でも、お固い内容の討論でもここでは「議論」ということになります。それではどんな場合でも論証さえしていれば議論として通用するでしょうか。

次の会話を見てみましょう。

会話3 裁判官 A :「今度の被告は終身刑にしておこう」

裁判官B:「どうしてですか?」

裁判官A:「だって、前の被告は死刑だったじゃないか」

裁判官B:「そうですね。そうしましょう」

この会話3はもちろん実際にはありえない会話です。ところが、会話3は、会話1(カレー・ラーメン)とまったく同じ形のやりとりになっています。会話1の太郎の論証が比較的すんなりと受け入れられたのに対して、会話3の裁判官Aの論証はそうはいきませんね。仮に会話3の内容が本当だとしたら読者は「おい、おい、勘弁してよ」といった感じを受けるのではないでしょうか。昼ごはんを決めるようなノリで刑罰を決められてはやりきれません。

会話1と会話3の決定的違いを浮き彫りにするには、会話1の次郎、会話3の裁判官Bのぞれぞれに次の下線部のような更なる質問をさせてみるのです。そして太郎、裁判官Aの返事に注目するのです。会話1と会話3の論証基本フォームを次に示しますので、会話の続きをヒントに、みなさんは( )に入る理由を考えてください。

会話1 太郎:「今日のお昼はカレーにしようよ」

次郎:「どうして」

太郎:「だって、昨日はラーメンだったじゃない」

次郎:「そうだね。そうしよう。でも昨日ラーメンを食べたという根拠をだすと、

なぜ、今日のお昼はカレーとい う結論になるの?」

太郎:「なぜなら、( )だからだよ」

会話3

裁判官 A :「今度の被告は終身刑にしておこう」

裁判官B:「どうしてですか?」

裁判官A:「だって、前の被告は死刑だったじゃないか」

裁判官B:「そうですね。そうしましょう。でも、前の被告が死

刑だったという根拠をだすと、なぜ、今度の被告は終

身刑になるのでしょうか?

裁判官A:「なぜなら、( )だからだよ」

まず、会話1で太郎が言いそうな理由は比較的簡単に答えられるのではないでしょうか?( )に入る、最初に頭に浮かぶ理由は「なぜなら、昨日食べたばかりのものを今日もまたお昼にくり返し食べるのはいやだ」、「なぜなら、連日同じものを食べるってなんか味気ないよね」とか、「毎日、いろいろと違うものを食べたい」といった理由でしょう。

一方、裁判官Aは裁判官Bの質問に上手く答えられるでしょうか?みなさんは裁判官Aが言いそうな何がいい理由を思いつきますか?すぐにはでて来ないというか、でたとしても、その理由は非現実的な理由になってしまうのではないでしょうか?つまり、原理上は「だって、同じ量刑をつづけるのは退屈だ」もありうる理由ですが、まともな理由ではなくなってしまいます。

「カレーVSラーメン」と「死刑VS終身刑」と飛躍の程度

種あかしをします。太郎の「なぜなら、昨日食べたばかりのものを今日もまたお昼にくり返し食べるのはいやだ」という理由は次郎に聞かれるまでは会話1で太郎が言っていない、または言う必要すらなかった、いわば「隠れた(明示されていない)理由」だったのです。みなさんは、太郎の、この「隠された理由」をすぐに思いついたことでしょう。つまり、会話1では、根拠から主張が無理なく導出された感じ(極端な飛躍がない感じ)を持てたのは、太郎の「隠された根拠(暗黙の理由)」について太郎同様、読者のみなさんも思いつくのがそれほど難しくなかったからなのです。

会話3も論証をしていますが、ここでは前提となる根拠(前の被告は死刑だったじゃないか)から結論である「今度の被告は終身刑にしておこう」の間にとんでもなく大きな飛躍を感じます。しかも、裁判官Aと裁判官Bの間で了解されていると思われる「隠れた根拠」がなんであるかは会話1ほど明瞭ではありませんし、推測も大変難しいのです。つまり、裁判官Aと裁判官Bのやりとりがすんなりと受け入れられなかった原因は、①根拠から主張への飛躍が大きい、②隠された根拠の推定も困難、という2つの点にあるのです。

会話1と会話3では論証の形式はまったく同じでした。しかし、両者は根拠から結論への飛躍の程度という点で、大きな違いがあったことがこれでわかります。そして、飛躍がさほど大きくないやりとりにはついていけるが、飛躍が大きいとついていけないことがわかりました。

この本では議論の基礎を論証としました。それを背景としてのフォーマルな議論とは、①根拠の適切性、②根拠から主張への飛躍の程度、および③隠された根拠の明示、が必要に応じて要求されるものとします。一方、この3つが取り立てて要求されないのが「日常のやりとり」とします。これが、「日常的なやりとり」と「よりフォーマルな議論」の違いなのです。

会話3にあるようなやりとりがフォーマルな場面(裁判所、国会、政治家の記者会見など)で行われているとするなら、このまま放置しておくわけにはいきません。日常的な議論では許されていたことが、ここでは許されないのです。ところが我が国では、よりフォーマルな議論をしなければならない人々が実際にはできていないことが多いのです。議論を知らずに育った大人が国会議員などをしているからです。ここから日本における議論の現状を見ていきたいと思います。議論の現状を検討する参照枠は先ほどの3点が満たされているかどうかです。

トゥールミンの議論モデル (p79-p93)

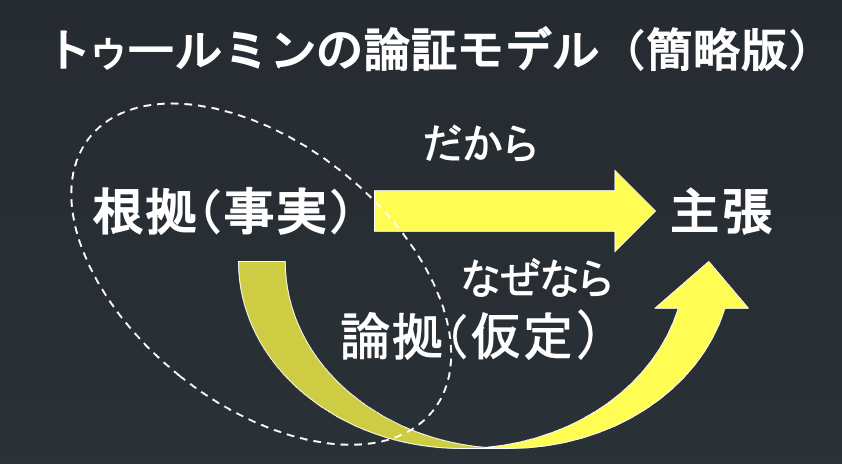

「日常の話し合い」から「よりフォーマルな議論」へのところで、「議論とは論証すること」であるというお話をしました。この定義にように、議論を構成している要素に分けて考えない限り、「議論とはなにか」はいつまでたってもなんだか分らない代物なのです。議論のあり方については誰もが同意するようなルールが議論開始以前に用意されているわけでもありません。そこで、この本においては定式化された議論として「トウールミンの議論モデル」を使います。

トゥールミンの議論モデルのパワーの秘密

みなさんは「議論のレッスンをするのにどうしてここで議論のモデルが出てくるのか」とお思いかもしれません。そこで、なぜここで「トゥールミンの議論モデル」なるものを紹介するのかについて簡単にふれておきましょう。このモデルはイギリスの分析哲学者スティーブン・トゥールミンが提案したもので、議論に関する書物には必ずといっていいほど引用される有名なモデルです。

トゥールミンの議論モデルをご理解いただくために、ちょっとだけ復習をします。「カレーとラーメン」における太郎と次郎の会話をもう一度思い起こしてください(p.33)。太郎の「今日のお昼はカレーにしようよ」という主張は、「だって、昨日はラーメンだったじゃない」を根拠としていました。このやりとりについて、再度みなさんに思い出していだだきたいことがあります。それは、「昨日はラーメンだった」という事実を理由に用いると、なぜ「今日はカレーにしよう」という主張につながるように感じるのかという点です。

この場合には太郎が次郎に告げていない、いわば「隠れた根拠」がありましたね。さらに、この「隠れた根拠」がうまく作用しているからこそ、太郎と次郎の会話がスムーズだったのでした。言い方を変えれば、この「隠れた根拠」がうまく作用しなかったら(すなわち会話に参加する人のあいだで同じ「隠れた根拠」が共有されていなかったら)、議論は分かりにくいものになるのです。

トゥールミンの議論モデルをみなさんにご紹介するのは、論証におけるこの「隠れた根拠」に光をあてることで、分かりにくくなりがちな議論を少しでも分かりやすい議論にするためです。このことについてこれから詳しくお話をします。

トゥールミンの議論モデル(図4)では、この「隠れた根拠」のことを「論拠(Warrant)」と呼んでいます(これについてはあとでより詳細にお話しします)。Warrantとは「保証する」という意味です。すなわち、根拠から主張や結論を導出する場合に、論拠を使う事で、「この根拠からこの主張を導いても問題はありませんよ」ということを保証することを示します。「隠れた根拠(←下線部、傍点フル)」というのですから、論拠も根拠の一部です。また、トゥールミンは「隠れていない(←下線部、傍点フル)根拠」(例「昨日はラーメンだった」)を主張に結びつけるときに、この「隠れた根拠」すなわち、論拠が作用すると言っています。

さて、ここまでに出てきたトゥールミンの議論モデルのキーワードは「主張」「根拠」「論拠」でした。この3つの要素の関係を図示すると図4のようになります。「 」内は図1と図3で使用した語で、それらに対応している部分をトゥールミンの議論モデルに書き込んだものです。

図4. トゥールミンの議論モデル

私はこの「隠れた根拠(=論拠)」の議論における役割を重視しています。そしてトゥールミンの議論モデルは、私が重視しているポイント(論拠)に注意を喚起してくれるモデルなのです。読者のみなさんも、身のまわりのさまざまな議論を「論拠」に注目しながらあらためて分析してみると、きっと面白い発見をされると思います。

さて、ここからは会話や議論の例をながめつつ、より具体的なお話をします。そして、議論で使われている言葉をトゥールミンの議論モデルの用語におきかえていきます。このことにより、論証について、トゥールミンの議論モデルについてのより理解が深まるはずです。

*なお、最初におことわりしておきますが、この本ではトゥールミン・モデルを単にオリジナルのままで紹介するのではなく、私が面白いと考えている議論との関係で、トゥールミンの議論モデルを修正しながら話を進めます。そしてその場合にはどこが修正事項かを明示するようにします。

3 事実で答える習慣

一朗:「彼女は今日どうしてミーティングに来なかったのかな?」

花子:「発熱したそうですよ」

読者のみなさんはこんなやりとりをしたことがないでしょうか。もちろん、日常交わされる会話としてはまったく問題ありません。実はここで私が問題にしたいのは、むしろ、「どうしてそれが問題にはならないのか」なのです。それを追求していきます。

このやりとりにおいては、一郎の質問に対しての答えは花子から得られているようです。でもちょっと考えてみると、このやりとりにはなにか妙なところがあるのです。お気づきでしょうか?

最初の一郎の質問は「どうして……こなかったのか?」であり、質問は「彼女がこなかったことの理由」を聞いているはずです。ところが、この「理由を聞いている質問」に対して、花子は「発熱」という「経験的事実」で答えており、かつそれが答えとして、すなわち理由として成立しているようなのです。「あたりまえじゃないか」とおっしゃらず、もうひとつの例を見てください。

ある知事と記者の会話のところで知事が「築地市場を豊洲への移転は中止するべきだ」と主張しましたね。そして記者からの「知事、それはどうしてですか?」という質問に対して、もし、知事が「中止したいから中止するんだ」と答えたのでは、主張はなんら根拠をもちません。すなわち、それは単なる戯言になってしまい、主張とはなりえません。

記者の質問に対し、知事は「第一に豊洲の地下からは有害物質が検出されている。第二に、万が一でも、有害物質が体内に取り込まれると健康を害する」と根拠を示しています。この例も、さきほどの「欠席、発熱」の例と同様、「どうしてですか?」という「理由」を聞く質問に対して、「有害物質の検出、有害物質の体内取り込みの危険性」といった「経験的事実」で答えています。この2つの例が示すように、私たちは習慣的に、聞かれた〝理由〟に対して〝事実〟で答える、ということを行っているのです。このような根拠のことをトゥールミンは「データ」と呼んでいます。

さて、ここで私が追求しているのは、「理由」が聞かれているにもかかわらずその答えとして「事実」が提示され、かつ、それが理由として成立しているように「感じる」ことでした。どうしてこのようなことが生じるのでしょうか。どうやらここに議論・論証の重要なカギが潜んでいるような気がします。次からそのあたりをさらに探ってゆきましょう。

4 ほんとうの理由を知りたい

私の疑問の答えを探るために、はじめにお示しした「彼女は今日どうしてミーティングにこなかったのかな?」「発熱したそうですよ」のやりとりの続きを見てみましょう。

一朗:「彼女は今日どうしてミーティングにこなかったのかな?」

花子:「発熱したそうですよ」

一朗:「薬でも飲んで、こようと思えばこられるんじゃないか?」

花子:「でも、かなりの熱があるんで、動けないらしいですよ」

一朗:「自分で動けないなら、車椅子で誰かに連れてきてもらえばこられるよ」

花子:「彼女は発熱しているんですよ。風邪かもしれない。」

一朗:「そんなことは知っているよ。僕の知りたいのは彼女がここに来られない直接の理由なんだ。彼女の症状が知りたい訳ではな

いよ」

花子:「じゃ、どんな理由を言えばいいの。わかんないな。」

この会話は〝理由〟と〝事実〟の関係を誇張するためのものですが、この会話の内容を花子の立場からの「主張(結論)」とその「根拠」という枠組みから考えてみましょう。

主張は、「彼女は今日ミーティングにこられない」であり、その根拠は「彼女は発熱している」です。一見成立していたように思えたこの会話(はじめの2行)も、一朗のようなことをいう人間を相手にしたとたん、「発熱」という根拠を出しても「ここにこられない」という主張が自動的には成立しない、ということを意味します。別の言い方をするなら、「発熱」という事実と「彼女がここにこられない」という主張(結論)が論理的に結合するには、両者を介在する〝何か〟が必要なのです。それはいったいなんでしょうか。

暗黙の仮定=「論拠」

主張(結論)と事実を論理的に結合しているものを探ってみましょう。発熱という経験的事実が「彼女がここへこられない」理由として使用される場合、花子が「発熱」とそれにまつわる出来事に関していくつか暗黙に仮定していることがあります。それは以下に示すようなものです。

花子の暗黙の仮定

1.人間は健康であるべきだ。

2.発熱は病気である。

3.病気は治すべきだ。

4.病気は感染する可能性がある。

5.病気は人にうつしてはいけない。

6.治療には安静が必要だ。

7.安静とは必要以上に体を動かさないことだ。

8.その他

暗黙の仮定1〜8はすべて発言した人が想定した仮定であり、その人が暗黙にそう考えているのです。「発熱」という事実と「彼女がここにこられない」という主張(結論)が論理的に結合するのに必要だった、両者を介在する〝何か〟とは実はこれらの仮定のことなのです。つまり、これらの仮定を使わないと経験的事実と主張はむすびつかないのです。これで私の疑問(理由の答えとしてどうして理由が使えるのか)がやっと解消しました。万歳。

このように考えいくと、主張を支持するためには、根拠となる事実と、根拠と主張をつなぐ暗黙の仮定の両方が理由として必要であることが分ります。このように主張と根拠(または経験的事実)を結合させる役目をするこの「暗黙の仮定(1)」を、トゥールミンは「論拠」と命名していることは前述のとおりです。この本では、今後は「暗黙の仮定」と同じ意味でこの「論拠」という言葉を使用します。

なお、仮定という言葉を断りなく使いました。仮定とは「仮に正しいと定めたもの」という意味で使います。定義からして仮定の内容は正しいかどうかわかりません。論証において仮定は事実とは異なる役目をするのです。

ちょっと脱線しますが、この「論拠」という考え方は読者のみなさんにとってあまりなじみがない、違和感のある考え方かもしれません。それは私たちが議論をする際、いつも意識している事柄については触れても、隠れていて意識していないものについては触れることが少ないためです。すなわち、論拠を心の中から取り出して、言語化することを私たちは普段していないのです。普段思い起こしていないこの「暗黙の仮定(=論拠)」という考え方は、議論を進めるにあたり中心的な役割をします。論拠の機能、役目についてよく知るということと「議論とはなにか」を知ることとは、深く関係しているのです。別の見方をするなら、「議論とは何か」が分かりにくいのは、その中心的考え方である「論拠」になじみがあまりないせいであるとも言えそうです。

暗黙の仮定を論拠と呼ぶことにしましたので、再度、普通のやりとりをトウールミンの議論用語に置き換えます。

論証の一般形式

「根拠。だから、結論/主張。なぜなら、論拠」

カレー・ラーメンの例

根拠:昨日のお昼はラーメンだった。(根拠)

結論:だから、今日のお昼はカレーにしよう。

論拠:なぜなら、昨日食べたばかりのものを今日もまたお昼にくり返し食べるのはいやだからだ。

根拠:彼女は発熱している。

結論:だから、ミーティングに来ない。

論拠:なぜなら、

1.人間は健康であるべきだ。

2.発熱は病気である。

3.病気は治すべきだ。

4.病気は感染する可能性がある。

5.病気は人にうつしてはいけない。

6.治療には安静が必要だ。

7.安静とは必要以上に体を動かさないことだ。

8.その他

(1)トゥールミン自身は「暗黙の仮定」という表現を用いていません。彼は「根拠としての事実が明示的であるのに対して、論拠は非顕在的である」と言っています。論拠は、内容的には根拠の一部であることには変わりありません。また、あとでより詳細にふれますが、トゥールミンは「論拠には裏づけが必要である」と言っています。

論拠の共有が必要な場合とは

話を戻しましょう。「論拠(または仮定)」を想定しておかないと「発熱」という経験的事実が「彼女が来られない」という主張を支持するための事実として使えないことがわかりました。仮に、一朗と花子のやりとりが会話の最初の2行で成立する場合は、花子と一郎が想定する論拠(仮定)と一致しているということが、暗黙のうちに了解されていることになるのです。なぜなら、熱を出していてもある場所へ来ることは可能なはずだからです。すなわち、発熱それだけでは「来られない」ことの根拠にはなりえないのです。だからこそ、事実と主張をつなげている論拠が同一のものとして共有されているかどうかの確認が必要です。すなわち、発熱という事実が「ここへ来られない」ことの理由になりえるということは、発熱が欠席に結びつくために必要な様々な論拠(仮定)を想定し、かつその論拠(仮定)のなかで「体の移動が物理的に不可能」であるものを選択してはじめて理解できることなのです。

私たちの日常生活のなかでは、「ミーティングと発熱」程度のやりとりでは、その「論拠」を確認することなど、まどろっこしくてやるはずがありません。このレベルの会話では、一郎のような希なケースを相手にする場合を除けば、いちいち論拠などを呈示することはありません。そんなことをすれば、スムーズなコミュニケーションの妨げになるだけです。

コミュニケーションはスムーズに超したことはないのです。ところが、私たちが気を引き締めて注意するべきは、ここで挙げた単純なやりとりであってさえ、会話の裏で多くの論拠が働いているということです。一郎とのやりとりで花子は暗黙の仮定を伏せていました。しかし、花子はこれらの仮定を意図的に隠していた訳ではありません。つまり、自分では当然のこととして了解している、当たり前の仮定なのです。ここですよ。ポイントとは!各自が当たり前と考えていること、すなわち暗黙の仮定は、人により相当違っているのです。そして、人は当たり前のことを検証しようとはしません。だから自分の論拠を意識的に内省することをしないのです。話し合いや議論が分りにくくなるのはこれが一因なのです。

カレー・ラーメン論争より複雑な議論

一見単純なやりとりにも複数の論拠が効いていることを念頭に置きつつも、私たちが論拠を強く意識して取り組むべき議論は「カレーかラーメンか」のようなやり取りではありません。すなわち、取り組むべきは、よりフォーマルで、複雑な議論なのです。その時に、悩ましいのは、複雑な議論の際にはその論拠も複雑になって来る可能性があるということです。

その議論に参加する人たちが、根拠と主張/結論との関係を巡って同じ論拠を〝暗黙のうちに選択〟するようなことはまず起こりません。このことは容易に想像できるでしょう。それが「どんな論拠に立った議論なのか」をそのつど確認しながらでないと先へ進めないような議論に対処する必要があるのです。相手の議論が依拠する「論拠の中身」について吟味することが重要だ、という理由はここにあります。序章で出てきた裁判官AとBの会話や、国会において国の行く末を左右するような重要な案件を扱う話し合いなど、議論の最終結果が重大な結論やアクションにつながるような場合にはなおさらのことです。(p.93)

1 主張・根拠・論拠をもう少し考えてみよう (p100-p106)

トゥールミンの議論モデルの概略はお分かりいただけましたか。ここで、このモデルの要素である「主張」「根拠」および「論拠」についてもう少し詳しくお話ししておきましょう。

これらの要素は議論というダイナミズムのなかで互いに関連を持っています。ですから、ひとつひとつをバラバラにしてお話しすることは本来できない相談です。それを承知で、まずひとつひとつをとりあげてみて、その後、各要素がどのように互いに関連しあって議論が成立するかを見ていくことにしましょう。

2 「主張」とはなにか

序章の〝「日常の議論」から「よりフォーマルな議論」へ〟のところでは、主張(結論)=「自分が一番言いたいこと」としていました。論証構造を考える上ではそれで十分かと思いますが、ここでは「実際に見聞きする議論」という観点から、主張についてもう少し詳しくお話ししたいと思います。

そもそも、人はなぜ意見を述べたり、主張したりするのでしょうか。この問いかけ自体が実は議論、論証を考えるときに、実に面白い問いかけだと思います。この問いを突き詰めますと、ひとつの答えは「自分と異なる意見の人がいるから」となります。

このことについて、香西秀信さんは『反論の技術』のなかで、「もし、全員が自分の意見に賛成ならば、わざわざそれを主張し、論証する必要もない」と言っています。つまり、世のなかの人全員が自分とまったく同じ考え、意見、主張を持っているなら、主張したところで分かりきったことの確認程度にしかなりません。

さらに香西さんは続けてこう言っています。「(中略)意見とは、本質的に先行する意見に対する『異見』として生まれ、たとえそれが具体的な形では現れなくても、対立する意見に対する『反論』という性質をもっている」と。この発言内容の「意見」という言葉は「主張」と同義ですから、主張=「自分と異なる先行意見に対して発せられる反論」ということができるのです。

主張をこのように考えてみますと、単に主張が「自分が一番言いたいこと」だけでは済まない場面がありそうです。なぜなら、自分の主張は誰かへの反論になっているのですから、こんどは自分の意見は誰かから必ず反論される対象となっているはずです。したがって、「誰かからの反論を十分に許す(これはいいことです)だけの論証構造をあらかじめ用意してから主張すること」が重要です。

自分が主張する前にはそれなりの議論の下準備が必要となるのは当然です。下準備にはつぎのような事柄が含まれます。①自分の主張は論証を経ているか、②根拠が提示されているか、そのときの根拠に偏りはないか、③根拠は主張を支持するのに適切か、信頼性はあるか、④根拠から主張への飛躍は適切か、⑤論拠は明示されているか、⑥または必要に応じて論拠を提示できる。これらを考えておくことが必要になるでしょう。

自分の意見に反対されるのを恐れると、より多くの人の首をタテに振らそうとして、あたりさわりのない、誰でも賛成するような意見を言ってしまうことがあります。しかしそれは多くの人の意見と自分の意見が同じであることの確認作業に他ならず、結局なにも言っていないのと同じことです。

「主張」と一口にいいますが、主張するとは実は大変なことなのです。

飛躍をともなわない意見は主張ではない

「これは私のお袋です。なぜなら、私の母だからです」という表現は、「P.だから、P.だ」といっています。ですから、最も厳密な論証で誤りがありません。このような論証は結論が必ず真とはなります。しかし、内容的に意味のない論証になっています。つまり、確実な結論を導けますが、なんら生産的なことは言っていないのです。ですから、何か生産性のある結論を導くのであれば、「Pという前提・根拠」から「Pという前提・根拠以外の何か」を導く必要があります。言いかえるなら、飛躍をともなわない意見は主張にはなりえないのです。

野矢茂樹さんは著書『論理トレーニング』のなかで、「前提から結論へのジャンプの幅があまりに小さいと、その論証は生産力を失う。他方、そのジャンプの幅があまりに大きいと、論証は説得力を失う。そのバランスをとりながら、小さなジャンプを積み重ねて距離をかせがなくてはならない。それが、論証である」と言っています。そのとおりです。まことにうまい解説です。

その主張は正当か?

「主張の正当性」とはなんでしょう? これは難問です。難問ではありますが、この答えを操作的に提案しておきます。主張の正当性とは「その主張がどの程度厳密な論証を重ねた末に導かれたか」を指標にして判断するものとします。

主張の内容がどんなものであれ、主張単独ではその正否を判断することはできません。厳密な科学的主張を含めて、人間のする主張は絶対的なものではありません。ですから、主張の正否は誰にとっても自明の理、というわけにはいかないのです。そこで、ある主張の正否を判断するためにはその主張に到達するまでの論証内容の検討結果を待って決定することになります。この時の検討内容は根拠の信頼性や、根拠から主張の導出とそれを支える論拠の吟味などが含まれます。

たとえば、「子どもを育てるのに甘やかしてはいけない」という主張があったとします。その主張が正しいかどうかは、教育現場にいる人間も含めて誰もほんとうのことは分からないのです。ですから、「子どもを育てるのに甘やかしてはいけない」という主張そのものを単独にとりあげ、それを評価することはできません。その主張の正否を判断するには、その主張がいかにして導かれたかの論証プロセスをつぶさに検討するしかないのです。

そうするには、「育てる」とはなにか、「甘やかす」とはなにかなど、主張に含まれる言葉の定義からスタートする必要があるでしょう。このような言葉がより明確に定義されないと、主張がどの根拠から導かれたかの対応関係が分らなくなってしまうのです。さらに「育てるという文脈のなかで甘やかすことがどのように作用するのか」などについて丁寧で具体的な証拠(研究等の成果)を使った論証が必要となるでしょう。そしてその論証の結果、はじめて「子どもを育てるのに甘やかしてはいけない」という主張が正しかったり、誤ったりしていることになるのです。

社会的な問題を解決するような場面においては、議論とか論証以前に、あたかも「誰の目にも明らかで真なる主張がそこにある」とするような態度は非常に危険である、と言わざるをえません。これは後ほど再度お話します。

繰り返しましょう。主張の正当性はどのような論証によってその主張が得られたものなのか、その主張にたるまえのプロセスに含まれるすべてを吟味して決定されるものといえるでしょう。そして、主張に対するそのような認識が「より分かりやすい議論」へのスタートにもなるのです。

前提/根拠としての「事実、考え(推測、意見)」を使い分ける (p112-p128)

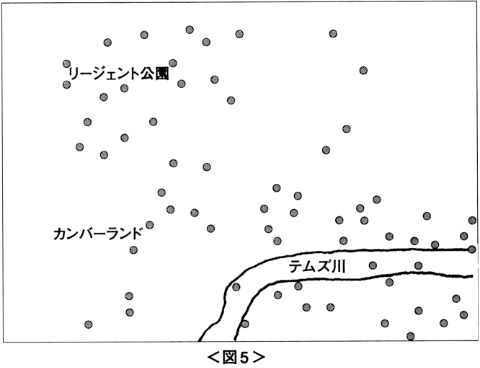

論証で使われる主張や根拠は裏付けがとれる事実なのか、それとも単に思いついた意見にすぎないのかはいつも悩ましい。だから、私たちは自分たちがつかう主張や根拠が何であるか知らずに適当につかっているのです。ここではこれらの違いにまず注目します。そしてその使いかについても考えてみましょう。つぎの図5は野矢(2017)に依拠しています。

図5 事実vs考え

経験的事実:それが正しいことが認められ確定している事 柄。

経験によって確かめる事が可能な事柄。

推測:事実だと思われるが、まだ確定していない事柄

考え:実証的手続きをとれば事実確認が可能な事柄

意見:裏付けのない態度表明

経験的事実と考えの間には複雑な関係があり、それは中級編で取り上げます。そこで、ここではまず、一般的に言われている事実と考えの区別からはじめましょう。事実はその内容が正しいことが認められている事柄をさします(野矢、2017)。経験的事実は経験によって確かめることのできるものです。例えば、ロンドンはよく雨が降るという例が経験的事実でした。経験的事実は主張を導くためには最も安定性のある根拠になります。

つぎに考えですが、これは推測と意見に分かれます。推測は恐らくは事実だとは思われるのですが、まだ確実ではない。ですから、実証的な方法を用いて確証されれば、事実へ昇格できる可能性のあるものです。これこれしかじかの調査・実験手続きを踏めばこのような結果が得られるはずであるという具体的検証方法を示しせるなら、論証に使えるものです。例えば、「議論をすると相手との人間関係が悪くなる」というのは推測としていいでしょう。なぜなら、人間関係を定義しておけばそれが悪くなるかどうかの正否の決定は可能ですから。考えのもうひとつの分類は意見です。これは裏付けのない態度表明です。なんとなくそう感じる、思うということです。フォーマルな論証には使えません。

論証に混在する「経験的事実」と「考え」

まずは、次のやりとりを読んで、それぞれの教員の発言が事実、推測、意見のどれにあたるか指摘してください。

教員A:①2020年から文科省は大学入試に思考力、判断力、論理力

などに関する問題を導入するんだってね。②現行の高校では

ほとんど教えられていないよね。③参ったな。

教員B:④今までの勉強って、暗記だけに頼ってきたじゃないですか。

それがだめっていうことですよね。

教員C:⑤そうそう、受験勉強なんかくだらない。⑥必要悪にすぎないね。

教員A:⑦いや、必要悪と考えるべきではないよ。⑧受験勉強によって勉強

する態度が形成されると考えている教育関係者もいますよ。

教員B:⑨大手の予備校は論理的思考、批判力、分析力に関する受験対策に

すでに乗り出しているよ。しかし、⑩文科省を筆頭に予備校、高

校ともどもどうしていいか見当がついていないのが現状だね。

教員C:⑪乗り遅れると大変だと思いますよ。⑫学生が不利益を被るこ

とになるでしょうね。

教員の会話に含まれる事実、考えを検討してみましょう。経験的事実と推測の区別は難しい場合があります。なぜなら、事実認定の基準により経験的事実とも、推測ともとれるような場合があるからです。そのこともふまえ、教員同士の会話を検討します。

事実といっていいのは①②⑧⑨です。これらは事実確認がすぐにできます。推測は⑩⑫でしょう。⑩はほぼ事実といえるのですが、確認はできていません。すなわち、状況からそう思えることを言っているに過ぎません。ただし、文科省、予備校、高校などの意見や現状調査をして、それを照らし合わせれば「見当がついていない」状況の確認はできます。ですから、⑩は事実に昇格する可能性はある。⑫はこれからのことでもありますので、事実確認はまだできていません。

また、③④⑤⑥⑦⑪はすべて意見です。例えば、④のような言い方をして、相手に自分側の前提を呑まそうとするケースをよく耳にします。これは誤解を招く発言です。ですから、論証を意識する場面では「何々じゃないですか」と発言をするのでなく、「今までの勉強って、暗記だけに頼ってきたと思うのです」のように、最後に「思う」と言って、それが意見であることを表明するべきです。

このような教員間の話し合いは結構ありそうです。みなさんも自分自身の会話をチェックしてみてください。そこには、事実、推測、意見が混在しているはずです。特に普段の会話の多くは意見によって構成されているようです。

話し合いの結果、何らかの結論をだし、それに基づいて実際のアクションをとるような場面でないのであれば、発言内容が事実か考えか、さらには推測か意見かの区別はさほど問題になりません。しかし、よりフォーマルな場面での議論ではこれらの区別は大事です。

そもそも、意見や推測は正しさが確立していないのですら、それを真剣に受け止めてもはじまらない。また、意見や推測を根拠にして導かれた結論/主張はさらに問題が生じます。なぜなら、帰納的論証では仮に根拠が事実であってさえ、そこから導出された結論は正しいとは限らないのですから。ましてや、根拠が事実でない場合の結論は推して知るべし、です。

発言は抽象から出発し、より具体へ

次の会話を読んでください。

会話前半

教育学者:ある文学作品が入試問題に使われていて、入試後に予備校側が解答を公表しますね。面白いのは、後になって、その文学作品の著者が予備校の解答を見て、「いや、この表現に、私はそんな意味をこめた覚えはない」という発言がまた新聞に載る。

国文学者:よく聞きますね。この話しは。予備校の読みが誤っていた。

教育学者:①私は文学作品を題材にする入試問題で、著者の考えや思いを聞 くようなことをしてはいけないと思いますよ(主張1)

国文学者:どうしてですか? 全うな出題だと思いますけどね。

教育学者:いや、どうしてって、②文学作品の著者の考えや思いを聞くようなことをしても意味がないということで

す(根拠1)

国文学者:よくわからないな。どうして意味がないのですか?

教育学者:だって、③著者の考えと予備校の思惑がずれるようなことを入試問題にしてもしょうがないでしょう(根拠2)。

国文学者:いや、これではまだ、なぜ文学作品を扱っている大学入試で著者の思いや、考えを聞いてはいけないのかわかりません。

このやりとりで、教育学者の主張1に対して、相手が、「どうしてですか?」と質問してきています。このとき、教育学者は②と答えています。ところが、この答えに国文学者は納得していません。なぜでしょう。

そもそも、国語学者は、最初の①の発言だけではわからない点、不明な点があると思ったからこそ、「どうしてですか」と質問を発したのです。ですから、このような場合、教育学者の②の根拠は、「少なくとも」発言①の主張よりは、相手に分ってもらえる、より受け入れられる返事になっていなくてはならないのです。すなわち、発言②の根拠の内容が発言①の主張とおなじように分りにくいのであれば、発言②を出す意味がありません。つまり、ここでは根拠としてだしたつもりの②は、主張①に比べて、相手により受け入れやすい内容になっていないということです。実際、①②を比べてみても、その内容の抽象度に変わりがありません。同じようなことを違った言葉で言い換えているようです。

その続きですが、教育学者は相手が発言②根拠1も分ってもらえないことを知ると、今度は発言③で根拠2を出してきましたね。ところが、これも相手にはわかってもらえなかった。これは先ほどの発言①と②の間の関係とまったく同じことが生じているからなのです。話しは平行線をたどり、前に進みません。

会話後半

国文学者:いや、これではまだ、なぜ文学作品を扱っている大学入試で著者

の思いや、考えを聞いてはいけないのかわかりません。

教育学者:④だって、入試は文学作品を鑑賞するためにあるのでなく、学生

の学力選抜のためにするものですよ(根拠3)。

国文学者:それは認めますけどね。それがどうして入試問題で著者の考えや

思いを聞いてはいけないことの理由にはなりませんね。

教育学者:⑤テストというのは、特に入試問題には正解不正解が一意に決定

できる問題をださなくてはなりません。判断する基準が明確に示

されていなくてはなりません(根拠4)。

国文学者:その通りですね。

教育学者:ですから、⑥予備校の解答と著者の考えにずれがあるような、言

い換えるなら、解釈の自由度がおおきく、正解が一意に決まらな

いような問題は学生選抜をするための大学入試問題には使用でき

ないということです(根拠5)。

国語学者:なるほど。よく分りました。

この二人のやりとりの後半では、前半に比べると国語学者は教育学者の答え、すわなり理由にだんだんと納得し始めました。しかし、それでも発言④根拠3の呈示時点では、まだ、国語学者は納得していませんね。これは根拠3が根拠2より、より受け入れやすい内容になっていないからです。

ところが、発言⑤根拠4への国文学者の反応は一転して相手を受け入れ始めています。それは、発言⑤根拠4は、テスト、特に入試問題はどのような条件を揃える必要があるかについて語っています。さらに、そのポイントとして、正解不正解が一意に決定できる問題である必要性についても言及しています。これは根拠3の曖昧な表現をより具体的にしてくれています。国語学者が納得しはじめたのはそのせいです。さらに、発言⑥根拠5は根拠4の内容と矛盾することを指摘し、それが最初の自分の主張発言①をバックアップしていることを示しました。ですから、ある発言の内容を相手により分かりやすく、相手に分かってもらえるようにするためには、発言の内容は抽象度が高い内容から順に具体性が高まっていく必要があるのです。

具象性が高い「根拠」は、一般に、議論の参加者にとってより共有性が高くなります。ですから、本来、根拠が正しいかどうかの判断は、それと関連する結論や主張の正しさを認めることより容易でなくてはなりません。すなわち、根拠は結論、主張以上に議論の余地があってはいけないのです。

原則を振り返っておきます。最初の主張の裏付けとなる根拠は、最初の主張よりは受け入れられる、またはより受け入れやすい内容でなくてはならない。

議論は続くよ、どこまでも。

先ほどの会話後半で国語学者は教育学者の根拠を受けれ、きりの良さそうなところで話しを終えています。お気づきかと思いますが、議論を進めていくうちに議論のはじめには登場していなかった根拠がどんどん出てきましたね。つまり、相手の呈示した根拠に対して「どうしてですか」という疑問をくりかえすうちに、教育学者は「おそらくは誰でもが認めてくれるであろう根拠」を求めて根拠のさらなる具体性をもとめて下へ下へと降りはじめたのです。しかし、教育学者が「ここが一番底にある根拠だ」と思うことを言ったところで、相手はそれに対して「どうしてでうか」と質問をくりかえすことが可能です。ですから、この調子で続けると、この議論は永遠に終わることがないのです。

この永遠の議論には誰もが納得する決着を見るのは事実上不可能です。しかし、根拠の意味を限定することで、私たちが実際に行う議論はあるレベルで終結が可能です。

そこで、永遠に終わらない議論のかわり(にはなりませんが)に、あるレベルで議論に決着をつけるために、根拠としてある程度の裏づけが提示できるものを用意し、それに基づく主張をすることを提案します。この「ある程度裏づけのある根拠」を、ここでは「経験的事実」と呼ぶことにします。この言葉は序章の図3で論証基本フォームを紹介したときにはじめて登場した言葉です。経験的事実とは実際に経験を通して確認できる事実のことであるといいました。言い換えるなら、「誰にでも確認できる対象、または事実」のことです。そして、「誰にでも」といわないまでも「より多くの人に」経験的事実が確認されるためには「実証」が必要です。経験的事実とは、「実証可能な根拠」であると言いかえることもできます。

実証とは?

実証とは事実を明らかにするということです。科学的論証をしていく場合には、実証の手続きは厳密で複雑なものになります。それは『議論のレッスン』のスコープを超えてしまいますので、ここでは触れません。ここで言う実証とは、(a)より抽象的な話しを構成する言葉を、それと対応する事実で、かつ経験を通して確認できる事実に翻訳し、(b)それを実際に実験、調査、観察で確認することを指します。この(a)(b)を具体的な事柄に置き換えていきます。

例えば、ある建設省の役人が、「ダム建設は①自然環境破壊につながるため、②自然の地形と③相性の悪い人工的ダムの建設は今後一切認めない」と発言したとしましょう。まず、上記の実証の手続き(a)の部分を確認します。そうしますと、この役人の発言でファジーなのは上記の①②③です。

①自然環境破壊、②自然の地形という言葉は直接実証するには抽象度が高すぎます。ですから、これを対応する事実へ置き換えます。それには、自然環境破壊とは何を具体的にさすのか、また、自然の地形とはなにをさすのか、さらに、この主張においてダム建設との関係で役人がいう「自然」はどこをさすのかを具体的に示すことが必要です。

次に、悩ましいのは「相性が悪い」です。何のことかさっぱり分りません。現代のテクノローを使えば、人工的なものを限りなく自然に近づけることも技術的に可能であるでしょう。ですから、ここで役人がいう「自然との相性の悪さ」はなにか特定のことを想定している可能性もあるのです。そこで、③役人の考える「何が自然と相性のいい」ダム建設がなにをさし、それと役人が考える「人工的」ダムの決定的差を具体的に示す必要があるでしょう。そうでないと、従来からの人工的ダムをわざわざ中止し、「自然と相性のいい」ダムにする理由が見出せないからです。

つぎに、(a)でより分りやすい表現に翻訳された内容を、(b)実際に実験、調査、観察で確認することになります。ここでは実際の手続きは煩雑ですので省略します。この点に興味のある読者は末尾の参考文献を参照してください。

ポイントは、この①②を提示する場合に、思弁的にならずに「より多くの人が実際に確認できる形」で事実を収拾することです。役人の斬新なアイデアに国民が感覚的についていくのではなく、実証的な裏づけのあるアイデアに国民が納得するというわけです。

実証の対象が見えにくい例として序章の〝「論証」としての議論〟のところでつかった次の会話をもう一度見てください。

会話2 知事①:「築地市場から豊洲への移転は中止することにします」

記者②:「何か具体的な理由はあるのですか?」

知事③:「豊洲の地盤調査により地下から有害物質が発見されたからです」

記者④:「豊洲は衛生管理の行き届いた安全な場所であると聞いて

います。それでも移転を中止するのですか?」

知事⑤:「そうです。万が一でも、有害物質が体内に入れば健康に問題が生じるからです」

知事⑤の最後の発言「そうです。万が一でも、有害物質が体内に入れば健康に問題が生じる」は知事の主張「築地市場から豊洲への移転は中止する」の理由です。この理由は知事の移転中止という具体的なアクションの根拠です。したがって、この内容は経験的事実であることが望ましいのです。

この発言内容は一見事実のような印象を受けますし、事実確認もできそうな気がします。しかし、この発言についてはつぎのような疑問を発する事ができます。例えば、「衛生管理の行き届いた重厚な近代的建物内で扱う生鮮食料品に、たとえ、その建物が建っている土地から有害物質が検出されたからといって、即、それが体内に入り、健康問題が生じることが事実として起こるのでしょう?」という疑問です。

この疑問に明確に答えられない限り、知事の理由は推測に分類されます。事実ではありません。そこでこの推測を経験的事実に昇格するには、これを実証する必要があります。この事例が難しい点は、実証の対象となるものが省略されている点です。有害物質が体内に入るとそれが原因で健康に問題が生じる事は医学的な知見としてすでにあるでしょうから、ここは実証からはずせます。実証されるべき対象は、「建物の外にある有害物質、しかも、コンクリートで封じ込まれている有害物質が室内に侵入し、かつ人体へ侵入すること」です。これが事実として確かめられない限り、知事の理由は推測に留まるということです。

ここで実証の話しを持ち出したのは、ほかでもありません、教育学者と国語学者の原理的には永遠に続きそうな議論に決着をつけるためでした。すなわち、決着をつけるひとつの工夫として、「実証された根拠」について質疑応答し、それに答える形で議論を整える、ということを提案するためです。もちろん、どんな根拠についても実証が可能というわけではありません。論証に用いられる多くの根拠はその内容の実証性を問うことができないものである、ということを認めた上での話です。

経験的事実に関する質間をしてみよう

より分かりやすい論証をするのであれば、主張を引き出した元の根拠について「信憑性の吟味」ができる、ということが大切です。たとえば、先ほどの教育学者の「私は文学作品を題材にする入試問題で、著者の考えや思いを聞くようなことをしてはいけないと思いますよ」という主張①は、そのままでは飲むわけにはいきませんでした。なぜなら、どうしてそう主張できるか不明だからです。しかし、そこでその主張の裏付けとして出された根拠も不明な点が残りました(根拠①、②)。これをはっきりさせるには、教育学者が呈示する根拠をひとまず安定にするには次のような経験的事実に関する質問が必要です。

- 文学作品を題材にする入試問題で、著者の考えや思いを受験生に聞いた結果、実際に入試問題としての公平性に欠く問題があったとする実例を提示してください。

- 公平性に欠けると判断された際に使用された入試問題を呈示してください。

- 「著者の考えや思いを聞いた入試問題」と「選抜の公平性」とのあいだの関連性を示してください。

これらを明示することこそ「経験的事実を出すこと」にほかなりません。

教育学者が提示した根拠の内容は単にその場の思いつき発言であり、適切性に欠く根拠である可能性はぬぐいきれません。だから、すぐさままた国語学者の逆襲にあうのです。

相手が目の前にいる口頭での議論であれ、書かれた議論であれ、論証における根拠を経験的事実という点から問うことは、誰にもより分かりやすい議論をするときに有効です。みなさんも、議論のときに、経験的事実に関する質問をしてみてはどうでしょうか。(p128)

1 論拠が分かれば議論が分かる (p146-p165)

論拠が明示されない理由

一般に議論において「論拠」は通常明示されません。意図せず、気がつかず、結果的に論拠が隠され、伏せられている場合が多いのです。これについては「事実で答える習慣」のところでもお話したとおりです。論拠が明示されない理由は大きく分けて3つあります。それは論拠についての知識、意識、意図に関連しています。

第一の理由は知識の欠如です。つまり、論証の際に論拠なるものが必要であることを知らないので、それについて考えたこともないというものです。したがって、論拠については明示できないのです。

面白いのは論拠についての知識がなくても論証はしているということです。論拠に触れなくても論証としては成立してしまうため、その必要性については気がつきません。すなわち、発話者(または筆者)本人が自分の「使っているはずの論拠」の存在に気付かないままに話したり、書いたりしているのです。

第二の理由は知識があったとしても、論拠について内省的に意識できないというものです。つまり、うっすらと意識下にはあるのですが、明示するのがむずかしいと感じている場合です。この場合、自分では明示できない論拠であっても、それを誰かに指摘されると「あっ。自分はそんなことを暗黙に仮定していたんだ」ということは認められる場合があります。ですから、意識をそれに向ければ明示できていない論拠に気づくことはできるのです。

意識との関連で言うなら、論拠は自分の世界の捉え方を反映します。場合によっては、論拠は心の奥底にとどめておきたい。浮上させたくないというケースもあるでしょう。この場合は、自分でも論拠をあえて暗黙のうちに伏せている可能性があります。このことも論拠が明示されない理由です。

第三の理由、それは発話者(または筆者)の意図です。発話者(または筆者)は議論における論拠の必要性については重々承知している。気づいている。しかし、議論をする上で、「あえて表面に浮上させないほうがいろいろな意味で都合がいい」と考える場合です。これは論拠を意図的に明示していないのであり、この場合が、「論拠が隠され、伏せられている」という言い方にあたるのです。この場合ももちろん、論拠は明示されません。このように論拠をあえて明示しないようにするには論拠の存在について知っているだけでなく、さらに議論における論拠の役割を十分に知っているこということになります。

これらの理由はさておいたとしても、論拠が明示されないということはコミュニケーション一般にいろいろな影響を及ぼします。たとえば、誰かと話しをする場合、議論や討論をする場合、または、何かを書く場合などに論拠が明示されないことにより、様々な誤解や対立が生じる可能性があります。例えば、会議などで話し合う場合で、論拠がその場にいる人たちに暗黙に了解されていることがあります。暗黙に了解されていると思えるがゆえに、その中身の確認を怠る。そのため、後で会議の参加者の間で事実関係の解釈に大きな食い違いが起こる事にもなりかねません。例えば、「相手の考えを大筋で了解していたつもりが、個々を詳細につめていったら、まったく相手を理解できていなかった」などは、論拠が不明なことに原因があるのです。ですから論拠についてはじっくりと、丁寧に考えておかないと、のちのち厄介なことになります。

論拠をどう捉えるかは、その人にとって「議論とはなにか」を決定することと等価である、と言っても言いすぎではありません。したがって、論拠は、議論において最も中心的な役割をするからです。ここからはしばらく私の「論拠論」におつきあいください。

「論拠」はいつ登場するか

トゥールミンの議論モデルで最初に「論拠」という言葉が登場する場面を思い出してみてください(「ほんとうの理由を知りたい」(●ぺージ)参照)。順番としてはまず根拠が必要でしたね。そこから主張が導かれる。そしてその後に、その根拠がどうしてある主張と結びつくかを示すために「論拠」が登場するのでした。

この登場順で考えると、論拠はあたかも議論・論証の最終場面に出てくるような印象を受けます。すなわち、明示的な順に沿って、論拠がいつ出現するかをとらえようとすると、論拠は論証の最後まで出現しないように思えます。はたしてこの順番は正しいのでしょうか。

もし、それが議論の最終場面でないとすると、「論拠」はいったい、いつ登場するのでしょう?結論から先に言いますと、論拠は議論が始まるずっと以前から私たちの心の中で、できあがっているのです。そう推測する理由はつぎのとおりです。議論において論拠は必ず必要です。ところが、論拠を持ち出さなくても議論としてのやりとりは問題なく進みます。このことは論拠にわざわざ登場していただく必要がないほど、それが当然のものとして、前々から議論の参加者に共有されていることを意味します。

議論の参加者に共有されている「当然で、当たり前のもの」とは、より具体的に言うなら、一般常識であったり、社会通念であったり、昔からの習慣的考え方であったりするわけです。それは知らず知らずのうちに自分の心のなかへ忍び込み、「その内容の正しさは検討する必要のないもの」として伏せられているのです。

この意識されていない論拠の内容は事実ではありません。それは仮定の集りです。ですから、自分の持っている論拠に気づかないということは、自分が持っている仮定に気づかないということです。さらに言うなら自分のものの捉え方について気がついていないことになります。ですから、自分にとって「当然で、あたりまえのもの」に気づくとは、換言するなら、自分自身のものの捉え方、自分のバイアスに気づくことに等しく、易しいはずはありません。論拠にはそんな性質があるのです。

「論拠」が経験的事実に意味づけをする

論拠に相当するものは思考プロセスの最も早い時期にすでに登場し終わっている、と仮定すると、論拠と経験的事実(2)の関係が見えてきます。

(2)根拠のことですが、トゥールミンの議論モデルとの関連があるため、データという語をそのまま使います。さらに、データに実証性という意味を付加する場合には経験的事実という語も使います。

ここでは経験的事実自体には内在する意味はなく、経験的事実への意味づけは論拠が行っているとする考え方を述べてみます。読者のみなさんが仮に「事実はそこに事実としてあるのであり、誰がみても事実は事実でしょ」と考えておられるとするなら、これからの話しはみなさんの直感に反するかもしれません。

結論から言います。まず、「論拠が意識されていない場合を含めて、人間は論拠という視点から自分にとって意味があると思われる対象を事実として選びとる」ということをしています。そのような認知プロセスが人間には備わっています。事実が自明のものとしてそこにあるのではなく、論拠にかなったものが経験的事実として知らぬ間に抽出されているのです。

論拠が先行する事実の抽出の具体例をみていきます。例えば、ある社会学者が全国の子どもたちの塾通いの実態調査をするためにアンケートを実施したとしましょう。そして、その人に「あなたはどうして実態調査をしているのですか」と聞けば、「実態調査をすることで全国の子どもの塾通いの事実を把握したいからです」と答えるでしょう。そこで、アンケート調査の内容を教えてもらうと、日本全国、北から南までの大都市を選び、そこに住む小学生を対象に塾通いに関する様々な質問をしている。そこで、さらに「なぜ(why)この調査法を採用すると事実がわかるのですか?」を聞けば、恐らくはその方法によって「このアンケート調査で全国の子どもの塾通いの事実が収集できるからだ」と答えるでしょう。しかし、「このアンケート調査で事実が収集できるからだ」は正確には「このアンケート調査で事実が収集できると仮定されるからだ」なのです。

この調査では次のことが仮定されています。①子どもたちの塾通いの実態は「小学生」を対象にすれば把握できるはずだ。②大都市に住む小学生を対象にすれば子どもたちの塾通いの実態が把握できるはずだ。③実態調査は自分たちが用意したアンケート調査を通して把握できるはずだ。

また、実態調査自体には書かれていませんが、実態調査の内容を考える時点で、これらの仮定が最初から作用しているのです。すなわち、実態調査をして事実を把握するといっても、これらの「暗黙の論拠を大前提とする事実」なのです。ですから、この前提を変えてしまえば、同じ実態調査でも異なる「事実」が拾い上げられる事になります。つまり、このように事実が論拠次第で相対的に捉えられるということは事実が客観的にそこにあるというよりは、論拠にささえられたある特定の視点から捉えたときに事実が立ち現れることを意味しています。

「いや、とにかく、何がどうなっているか分からないからこそ、とりあえず実態調査をするのだ」とどんなに言い張ったところで、ある特定の方法を使用せずに実態調査は実施できないのです。ですから、このような言い分はその経験的事実収集の背景となる論拠(仮定)が明確になっていないことの証にすぎません。つまり、どこまで行っても経験的事実収集という行為は論拠から自由になれないのです。例えるなら、経験的事実収集が孫悟空なら、その背景となる論拠は三蔵法師といったところでしょうか。どんなに客観性を示そうとしても、それは論拠という掌の上での出来事なのです。

また、つぎのような捉え方も可能です。ある事実収集方法を採用し、他を採用しなかったのは、すでにその選択に論拠(仮定)が効いているからであり、その経験的事実収集法がよいと決定するいわゆる客観的基準などありません。論拠が主観的にその経験的事実収集法を決定したことになるのです。また、経験的事実から引き出されるであろう意味が事前に予想されているからこそ、経験的事実収集に着手できるのであり、これもまた論拠誘導タイプの行為と言わざるをえません。

誤解なきようにひとことつけ加えますと、経験的事実のいわば主観性が悪いということではありません。自分の提示する経験的事実をささえている論拠の主観性を隠さずに、明示することが大事なのです。

データの論拠依存性と論拠のデータ独立性

経験的事実は客観的であると信じていた人にとって、経験的事実こそ主観的産物であると聞かされれば抵抗がないはずがありません(このことについてより詳細に知りたい方は、巻末に付した科学哲学系の本を参考にしてください)。ここでは論拠がデータの意味を決定していると思われる例をあげてみます。

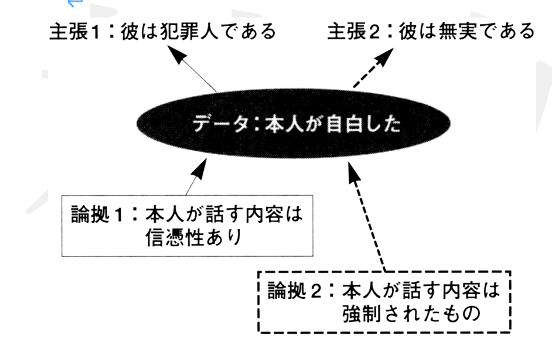

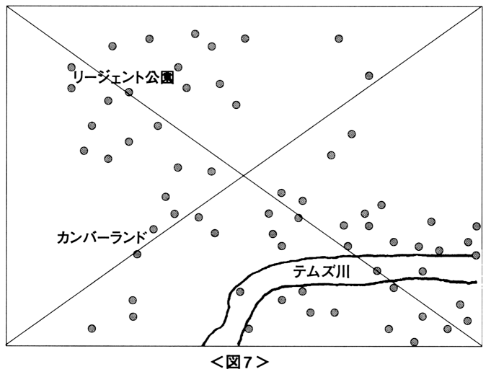

彼は有罪か無罪か

ある人物が犯罪を犯したかどうかを判断する場合で、経験的事実としては当該の本人が「私がやりました」と自白したとしましょう。そして「自白は信憑性がある」という論拠1を用意したとします。そうしますと、主張である「彼は犯罪人である」が成り立ちます。しかし、一方で、論拠2として「自白は警察から強制されたものであり、信憑性はない」を用いると、今度は経験的事実自体をまったくいじらなくても「彼は無実である」という、さきほどの主張とは180度異なる結論が導かれてしまいます(図7)。

図7

注意したいのは、ふたつの異なる主張を導いた経験的事実自体はまったく同じものである(←下線部、傍点フル)ということです。経験的事実、根拠にあたるものはまったく変化していないのです。

このことは、経験的事実自体の意味は誰にも明らかなように一義的なものではなく、その経験的事実にどのような〝意味づけ〟をするかによって、経験的事実の意味が最終的に決定されることを示しています。そして、その意味づけは「論拠がしている」ことになるのです。

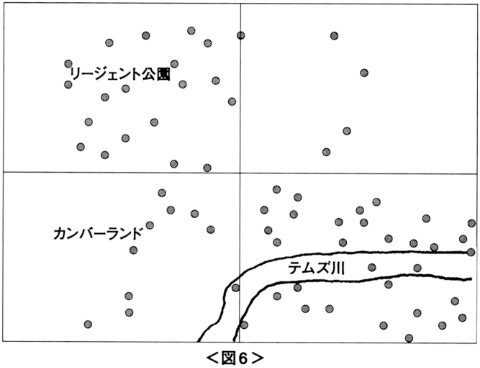

ロンドン市街地の爆弾とアドホックな論拠

ここで認知心理学者のトーマス・ギロビッチが提案した面白い問題を紹介しましょう。この問題は議論における経験的事実と論拠の関係を理解するために役立ちます。

まずは図8を見てください。この図に示されている小さな●は、第2次世界大戦のときにドイツ軍がロンドンの市街地にむけて飛ばしたロケット爆弾V1、V2が着弾して爆発した場所を示すものです。当時のロンドンの住民はこのデータ(経験的事実)をもとに、「ドイツ軍はロンドン市街地のある特定の場所を狙っている」と判断し、爆弾がより落ちそうにない場所へ逃げたといいます。読者のみなさんが当時のロンドンの市民であったとしたら、この地図のどこへ逃げるでしょうか。この先を読む前に自分の逃げ場所を考えてみてください。

図8

大学のクラスでこの問題を学生に出してみると、80パーセントくらいの学生が地図の右上か、左下に逃げると答え、その理由として「右上、左下は爆弾があまり落ちていないから」と答えます。残りの20パーセントくらいの学生は左上と右下を逃げ場所として選び、その理由としては「これらの場所はすでに多くの爆弾が投下されているので、もうこれ以上同じ場所には投下しないだろう」というものです。

ここで考えたいのは学生が「どこへ逃げるか」ではなく、「どのようにして逃げ場を決定したか」です。右上と左下を選んだ学生、または同じ場所を逃げ場として選んだ読者は、おそらく図9に示すような直交座標を心のなかに描いたのではないでしょうか。そして、各マスに入る爆弾の数を比較して右上、左下のマスに入る爆弾の数のほうが左上と右下のマスに入る爆弾の数より少ないと判断したのではないでしょうか?

図9

この地図を、直交座標を用いて4分割し、各マスにはいる爆弾数を数えてカイ自乗検定と称する統計的検定をしますと、確かに右上と左下には統計的にみて少ない数の爆弾が落ちているといえます。

しかしここで面白いのは、このような地図を見たら自動的に直交座標のような線を引くことなど、誰からも教わったことがないということです。別の言い方をするなら、直交座標を引かなくてはならない理由が誰の目にも明らかなように事前に用意されているわけではないのです。

つぎに図10のような斜交軸を2本引いて、4つの三角にそれぞれ含まれる爆弾の数を見てみましょう。すると、同じ地図に引いた2本の線であるにもかかわらず、各々の三角に含まれる爆弾数にはそれほど大きな差がみられません。これもさきほどと同様のカイ自乗検定をしてみますと、今度は一転して各々の三角に含まれる爆弾数に差がなくなってしまいます。このことはなにを意味するでしょうか。

図10

ギロビッチはこの例から次のように指摘しています。それは、後づけならばどんな経験的事実でも最も特異な部分を見つけて、そこだけに都合のよい統計的検定を施し、自由に数値上の差を作り出せること、そして後づけで経験的事実を解釈すると偶然の要因を正しく評価できないという点です。つまり、無意味なデータ(経験的事実)から有意味性を読みとってしまう可能性があるということです。

事実、ロンドン市街地へ向けて飛ばされたロケット爆弾の総数は2万1千発以上でしたが、ロンドン市街地までとどいたのは7千発あまりにすぎなかったのです。当時のロケット爆弾は、「ロンドンまで飛んでくれて、ロンドンあたりに落ちてくれれば万々歳」といった程度の精度であり、ロンドン市街地のある特定の場所を狙うなどは考えもおよばない代物でした。投下位置には意味がなく、ランダムだったのです。

この事例は、議論における「経験的事実」とそれに意味を付与する「論拠」との関係を示すよい例です。すなわち、経験的事実としての「爆弾の投下された場所の分布」それ自身に内在する意味はない(←下線部、傍点フル)のです。ここでは直交座標をひく、社交座標をひくがそれぞれこのデータの意味を引き出すために暗黙につかわれた論拠に相当します。

仮に、経験的事実に内在する意味が「客観的」に存在し、誰にとってもその意味が同じものとして恒常的に引き出せるのであれば、同じ地図の上に引いた線を直行軸から斜交軸に変更した程度でまったく異なる結果が生じるはずはありません。ですから、経験的事実の意味は経験的事実の外からやっているのです。意味を付与するのが論拠の役目なのです。経験的事実の意味は論拠依存的であり、論拠は経験的事実から独立である、ということです。

論拠しだいで35億ドルが動く:9.11はいくつの事件だったのか?

もうひとつ事実をどう捉えるかで論拠がどのように作用するか、しかも作用次第ではとんでもないことになる例を紹介します。

2001年9月11日に、ニューヨークの世界貿易センター(WTC)第一、第二ビルに旅客機が突入し、二つのビルが破壊されました。あの事件の2年後、WTCの損害補償に関する訴訟が起こるのですが、訴訟の中心的問題は、なんと裁判中に使われた「出来事occurrence」という言葉の意味解釈にまつわる議論だったのです。

2003年7月、WTCのリース権をもつラリー・シルヴァーシュタインさん(Larry Silverstein)はWTCの保険会社を相手取り、70億ドルの損害賠償を求める訴訟を起こしました。シルヴァーシュタインさんがかけていた損害保険は「1件につき」35億ドルが損害賠償額でした。シルヴァーシュタインさんの主張する額は、WTC側の保険会社が想定していた額の2倍にあたる額でした。この保険の契約内容によれば、それがどんなものであれ、WTCビルの破壊をもたらすようないかなる出来事(occurrence)に対しても、最大額を受け取ることが保証されていたのです。しかし、契約の文言が曖昧であったため、何をもってして出来事(occurrence)とするかが明確に示されていませんでした。

この契約書では、出来事(occurrence)とは「一つの原因、または一連の類似する原因に直接、間接に起因する損失または被害」と定義されていました。この時、3人の裁判官が問題にしたのは「第一、第二WTCビルへの攻撃は一つの出来事(event)なのか、それとも2つの出来事(event)なのか?」というものでした。

シルヴァーシュタインさんと彼の弁護士はこの攻撃は二つの事件から成ると主張しました。弁護士の言い分はこうです。まず、午前8時46分に、5人のテロリストが操縦するアメリカン航空11便が第一WTCビルに突入しました。そして、その15分後、午前9時1分に別の5人のテロリストが操縦するユナイテッド航空175便が第二WTCビルに突入しました。そして、テロリストにとっては次のことをすることも可能であったはずだ。すなわち、 (a)計画が実行されても第一WTCビルだけの破壊に終わったという可能性も考えられる。または、第一、第二WTCの両方とも攻撃されなかったことも想定可能である。したがって、両方のビルが順に破壊されたということはこれを2つの出来事として数えられると考えられる、としたのです。すなわち、シルヴァーシュタインさん側は、人が引き起こした出来事や事件を「その人の行動の結果という観点で捉え、その人が幾つ物を壊したのかというその数である」とする論拠を主張したのです。

一方、WTC側の保険会社はシルヴァーシュタインさん側の弁護士とは異なる主張をしたのです。(b)旅客機に乗っていたテロリストは両方のビルを破壊するつもりであった。そして、それは一つのテロ計画の一部を構成するものだ。だから、この攻撃は一つの事件であると。すなわち、人に関して何かを論じる場合には、その人が引き起こした出来事や事件を、「その人が考えていたと思われる計画から生じたものである」と考えるべきであるとする論拠を主張したのです。

ここまでのシルヴァーシュタインさん側の論証と、WTC側の保険会社の論証を基本フォームにしておきます。

シルヴァーシュタインさん側の論証

根拠1:保険契約の賠償金額は「1件につき」35億ドルである。

根拠2:5人のテロリストが操縦するアメリカン航空11便が午前8時46

分に第一WTCビルに突入した。

根拠3:別の5人のテロリストが操縦するユナイテッド航空175便が午前

9時1分に第二WTCビルに突入した。

論拠1:この事件は2つの事象(2件)からなる。

論拠2:計画が実行されても第一WTCビルだけの破壊に終わったという可

能性も考えられる。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

結論:だから、シルヴァーシュタインは70億ドル受け取る権利がある。

WTCの保険会社側の論証

根拠1:保険契約の賠償金額は「1件につき」35億ドルである。

根拠2:5人のテロリストが操縦するアメリカン航空11便が午前8時46

分に第一WTCビルに突入した。

根拠3:別の5人のテロリストが操縦するユナイテッド航空175便が午前

9時1分に第二WTCビルに突入した。

論拠1:この事件は1つの事象(2件)からなる。

論拠2:テロリストは両方のビルを破壊するつもりであった。

論拠3:両方のビル破壊はより大きなテロの計画の一部を構成する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

結論:だから、シルヴァーシュタインは35億ドル受け取る権利がある。

ここまでお読みになって、読者のみなさんは、直観的に「この出来事は二つからなるのではないか、すなわち、シルヴァーシュタインさん側の論証が正しいのではないか」と思われたかもしれません。なぜなら、二つの独立したビルが15分の時間差をもって別々に破壊されたのだから、出来事は2つであるのは自明の理だと。しかし、WTCの保険会社側の論証の論拠を背景にすると「この事件は1つの出来事からなる」ことになるのです。

両者の論証の根拠部分はまったく同じです。つまり、両者とも二つのビルが異なる時刻に別々に破壊されたという物理的出来事については同意しているのです。ところが、同意しているのはそこまでで、その同じ事実から全く異なる結論を引き出しています。この時点で両者が「出来事とはどこからどこを指すのか」という点で異なる見方をしているのがわかります。ですから、結論は事象をどのように捉えるかは論拠に依拠しているのです。ですから、出来事を含む世界をどう捉えるか、世界がその人の心にどのように表現されているかはひとえに論拠にかかっているといってもいいでしょう。

「新版議論のレッスンより」2018年 NHK出版新書